山葡萄の花言葉、「好意」「信頼」「思いやり」「親切」「慈善」「人間愛」まさに日本人が美とする言葉たち。

日本人ならこの言葉に寄り添うような日本の郷土で育った、純国産の山葡萄かごバッグを使ってみたいですよね。

しかし国産の山葡萄で作られているかごバックは、海外のハイブランドの鞄くらいの高価なものから桁が1個足りないくらい安価で手に入るものまで様々な種類があります。

kazumi

kazumi 正直何が違うの?

と疑問に感じますよね。

そして、山葡萄かごバックで特に気になるのが「中国産との違い」です。

国産と中国産の山葡萄は、素人ではなかなか見分けがつかないので、購入時の不安要素の1つにもなってます。

- 実際の見た目はどう違うの?

- ずっと持ってたら何か違いが出てくるの?

- 強度なども変わってくるの?

などなど、比べてみないとわからないことばかり・・・。

そこで今回は、国産かごバッグと中国産のかごバッグの違いをお伝えしようと思います。

一見しただけでは分からない価格の違いも、わかりやすく画像付きで比較してみました。

kazumi

kazumi 両方買って自分で比較するのも、中々できませんからね

既にかごバックを持ってるけど、もしかしたら私の中国産かも・・・

と、不安に感じてる場合もあるかもしれないので、

以前私が山葡萄のかごバックを探している時に職人さんに聞いた、

これから山葡萄バックを「買おうかな」と考えてるあなたも、既に持ってるけど「実際自分のバックはどうなの?」と感じてるあなたにも、理解しやすいようにお伝えしたいと思います。

国産かごバッグと、中国産のかごバッグの違いは?

ズバリ!最初にこの疑問に対しての答えをお伝えしちゃいます。

国産かごバッグと、中国産のかごバッグの違いは

kazumi

kazumi なーんだ!それだけ?

と感じたでしょう!

実は私もです。

産地が違うと、蔓の特徴や職人さんの技術も変わってくるのですが、それは国産でも同じこと。

国産でも、産地によって蔓の強度や質も変わってくるし、職人さんだって趣味の延長で編んでる人から伝統工芸士として編んでる人もいます。

中国産だから蔓の質が悪い訳でもなく、職人の腕が悪い訳でもないです。

実際に伝統工芸士の職人さんに聞いたところ、中国産だからココが壊れたとか、中国産だから〇〇というのは

だからこそ余計に!

「何を基準で価格を決めているか」

を知らないと、国産でも自分が求めている山葡萄かごバッグを探し当てることは難しくなります!

なので、ここからは何が基準で山葡萄かごバッグの価格が決まっているのかをお伝えします。

コレを読むと

「そうか!自分が買うべきかごバックがどんな物か分かった」

と、無駄に高価なかごバッグを買わなくても済むかもしれません。

逆に、

「いやいや!この部分はいくらお金を出しても妥協できないわ!」

という場合も出てきます。

どちらにしろ、知っておいて損はない価格の違いにはどんな理由があるかを画像で比較しながらお伝えします。

画像付きで山葡萄かごバッグを徹底比較

今回比較するかごバックは下の3つ左から①国産②国産③中国産です。

使用期間や購入元や他にも内容がそれぞれ違うので、左の山葡萄かごバッグから詳細を表にしてみました。

|

|

|

|

|

|

|

先にお伝えしたように、国産と中国産の違いは使っていく過程で変化する色の違いのみ。

今回は使用期間がそれほど変わらないので、色の違いはさほど大差はありません。

ちなみに、使っていくうちに中国産のかごバッグは、国産に比べて赤みがかった

山葡萄を使い倒した後に、 中国産だと、ここまでの深みは出ないそうです。

山葡萄のかごバックのコアなファンは、この黒を出すために大切にバックを育ててる人が多いですからね。

kazumi

kazumi

しかし、一番右の山葡萄だけが中国産ですが、こうして並べても一見しただけでは編み方が違うだけのように感じます。

kazumi

kazumi うーん、やはり年月が立たないとはっきりした違いは出てこないのか?

何か他にも違いがないか、もう少し画像を大きくして違いを見比べてみましょう。

山葡萄かごバッグの価格の違いはココにでる

この3つの山葡萄かごバッグを、再び左から順番にもう少しアップにした画像がこちら。

価格を基準に、皮の特徴に焦点をあてて書き出しました。

■27万円のかごバッグ・・・皮の幅は極細。皮自体の形や幅は微妙に違う。皮が厚い。ささくれが多少残る。色ムラが有る。

■30万円のかごバッグ・・・皮の幅は極細。皮自体の形や幅は均一。皮が薄い。ささくれは無い。色は比較的均一。

■4万円のかごバッグ・・・皮の幅は太い。皮自体の形や幅は微妙に違う。皮が薄い。ささくれは極々少し有る。色は比較的均一。

横で並べてみると、違いが分かりやすいです。一皮一皮の「色」「厚み」「形」などの見比べてください。

■左27万円と、右30万円のかごバッグ

左30万円と右4万円のかごバッグ

kazumi

kazumi 30万円のバッグは「色」「厚み」「形」が一番均一なのが分かりますか?

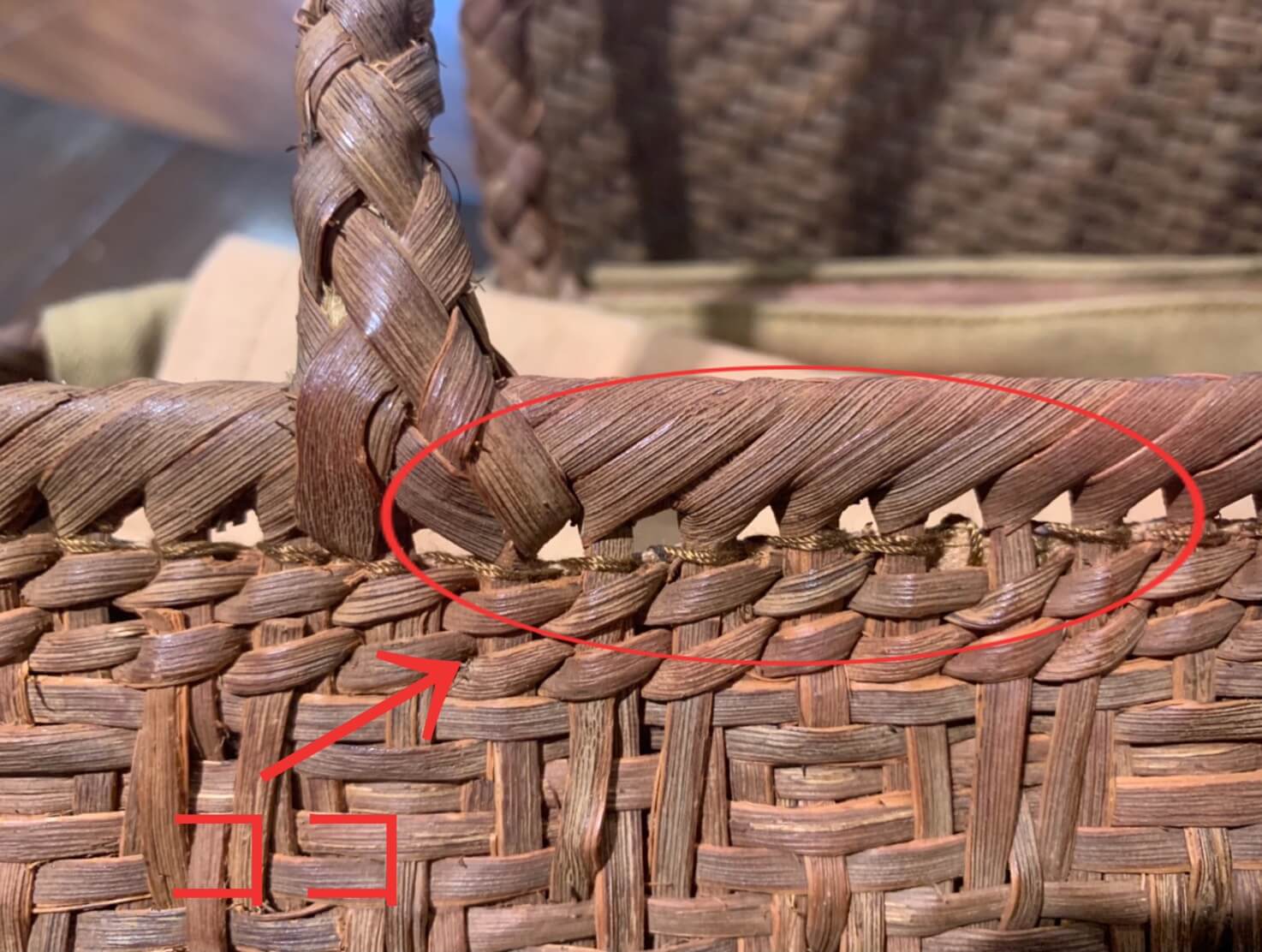

他にも皮の幅の太さの違いで、下のような持ち手の下の部分の編み方の細かさが違ってます。

下のバッグのように隙間を少なくして編むためには、より細くて丈夫な皮を吟味して使う必要があります。

持ち手の編み方も、皮の太さによって違っていました。

kazumi

kazumi なんとな~く、違いがわかりますでしょ。

これらの違いが価格の違いに反映されているんです。

その違いをもう少し細かく説明すると、

- 蔓の細さの違い

- 一番皮か二番皮かの違い

- 編み方の違い

- 工程の違い

- 作家の違い

- 産地の違い

などなど。

山葡萄かごバッグの価格は、これらの違いによって変わってきます。

簡単にお伝えすると、

蔓の細さの違い

一般的に

一番皮か二番皮かの違い

一番皮は蔓の一番上にある鬼皮を剥いた時に最初に出てくる皮。

二番皮は一番皮をさらに削いで山葡萄の樹皮液に浸け磨き上げたもの。

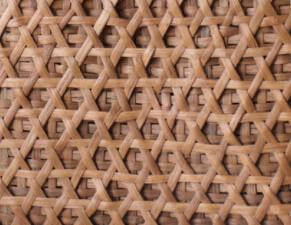

編み方の違い

山葡萄のかごバッグには様々な編み方があります。

■山葡萄かごバッグ花模様みだれ編み

■山葡萄かごバッグ網代編み

■山葡萄かごバッグ六ツ目編み

編み方が

工程の違い

国産の山葡萄の工程は大まかに

- 採取・・・湿気が多い梅雨の時期、6月中旬頃に取りにいきます。

- 乾燥、保存・・・採れた蔓は湿っていてとても重いです。そのままにしておくとカビの原因にもなるのでしっかり乾燥してから保存します

- 水に浸ける・・・乾燥して丸く固くなった蔓を扱いやすいように柔らかくしたり癖などを取る工程、長時間は逆効果で3~4時間が理想

- なめし作業・・・皮を引き延ばすことを「なめす」といい、癖などをとることが目的

- 樹皮の鬼皮削り・・・採取時に取り切れなかった鬼皮を、もう一度丁寧に削る

- 樹皮削り・・・樹皮の厚みを揃え表面をキレイによりなめらかにする作業です

- ひご作り・・・ひごとは編み材のこと、ひご作りは希望の幅に樹皮をカットする工程です。

これらの工程を得て、初めてバッグを編み始めることができます。

工程内容が濃いほど、

作家の違い

バッグを編む作家さんの違いでも、価格に大きく影響が出てくる要因になります。

例えば、趣味やその延長でかごバックを編む技術を習得した人と、伝統工芸士としての技術と知識を習得した人とでは価格の違いが出て当然ですよね。

伝統工芸士になるには、

すなわち、経済産業大臣が指定する伝統的工芸品の基準を満たす技術が必要になります

当然、

産地の違い

中国製と国産では価格に大きな差が出てきます。

同じ国産品でも、材料となる山葡萄がどこで育ったかで価格が変わってきます。

山葡萄では山形や岩手などが有名ですが、その土地の「湿度」「気温」「四季」「土質」など様々な「自然の環境」の違いによって特徴が変わってきます。

kazumi

kazumi やはり、

として現れるのでしょうね。

ここまでお伝えした内容で、山葡萄の価格の違いが以前よりグッと理解できたのでは無いですか?

ですが、ここで注意したいのが何を良しとするのかは人それぞれ違うということ。

例えば

- 皮の厚みが薄ければ薄いほど良いわけではない。

- 皮の色が均一なほど良いわけではない。

- 皮の形が均一だから良いわけではない。

と、いうのも。

皮の厚みが薄いと、長年使っていると底がへこんだり、型崩れが気になる。

皮の色が均一だと自然の風味が損なわれて面白くない、

皮の形が均一だと風合いが損なわれて好きじゃない。

と、感じる人もいるのです。

工程や、産地、職人さんの違いは別として、皮の状態の好みは人によって違うんです。

なので、

- 編み方や形、皮の特徴は自分の好みなのか

- 好みや目的を満たしてる物か

- 自分が求める品質と価格が妥当なのか

これらをできるだけ慎重に考慮しながら、品物を吟味する。

そして予算と相談しながら購入に踏みきると、後々まで愛着の持てる

中国産の山葡萄かごバッグの見極め方

私は2年ぐらいの年月を掛けて、今使っている三本木工房さんの国産山葡萄のかごバックに出会いました。

色々な呉服店での催事や百貨店の催事など、山葡萄かごバックの展示があると聞き出すと、必ず現場に出向いて品物を手で触り質感や持ちやすさなど確かめていました。

そんな時に常に気になっていたのが、中国産の山葡萄の見極め方。

kazumi

kazumi 着物の購入で後悔した経験があるからこそ、モノ選びには特に神経質になってます。

ほとんどの職人さんに、

「私達は質感とか見た目で判断できるのですが、素人では普段触らない物の判断はなかなか難しい」と言われました。

ですが、、唯一素人でも見極められるかもしれないポイントを1つ教えて貰ったことがあります。

蔓の形が両サイドに反れている、

ちょっと説明しにくいのですが、蔓が英語の「U」の字みたいな形をしているので、内側から見ると、一本一本の両サイドが反れて見えるというのです。

今回、紹介した中国産のかごバッグにはそのような特徴は見られませんでしたが、

「中国産かも・・・」

と心配になる場合は、一度確認してみると良いかもしれませんね。

以上が、「国産山葡萄かごバッグと中国産との違いは?欲しい物はここで見分ける!」の内容でした。

人それぞれ、どんなかごバッグに魅力を感じるかは違いますが、山葡萄のかごバッグの良さは

育ってきた環境で皮の強度も変わり、職人さんの違いで同じ編み方でも全く違った物ができます。

そうした意味からも、やはり日本で育った国産山葡萄で、伝統的な技を持った職人が作ったかごバッグをおすすめしたいですね。

何より、

そんな至福な時間を味あわせてくれるバック自体に愛着も湧き、大切にすることで自分自身の心も豊かになっていきます。

下の地図(Google Map)を動かすと場所が確認できます。

(地図上のマカーをクリックすると詳細あり)

少しでも

と感じて頂けたら

↓↓↓の画像をポチッとな!お願いします。

ランキングに参加しています。

もっと多くの皆さんに、着物の魅力をお伝えして着物仲間を一緒に増やして行きましょう。