子供の入学式やちょっとしたパーティーなどで

「着物を着てみたいなぁ」

と感じた時に、まず最初に思い当たるのが訪問着ではないでしょうか?

色鮮やかな地紋に金彩や刺繍などが施された華やかな訪問着は

着物に馴染みがない女性でも、一度は着てみたいと思う憧れの着物です。

今回は、そんな訪問着についてお伝えしたいと思います。

大切なお席でも、自信を持って堂々と訪問着を着こなすためにも

よく似た種類の付下げや色留袖との違いなども写真付きで紹介します。

一番最後に訪問着を着る際に意識するだけで

より綺麗に見える「ちょっとした裏技」などもお伝えしますので

SNSで写真を上げる時などの参考にしてくださいね。

訪問着とはどんな着物?定義はなに?

訪問着とは、

kazumi

kazumi これは絵羽模様と言います

付下げや色留袖も同じように絵羽模様ですが、裾にだけ模様が入っていたり、縫い目をまたいでいなかったりと

紋様が入っている場所が違います。

訪問着と色留袖は、縫い目をまたいで絵羽模様が描かれているため

仕立てる前から模様がわかるように、着物の形で仮縫いの状態で販売されています。

一方、付下げは反物の状態で販売されるので、その違いで見分けることも出来ます。

訪問着の定義

訪問着の定義は縫い目をまたいで肩から裾にかけての絵羽紋様であることの他に

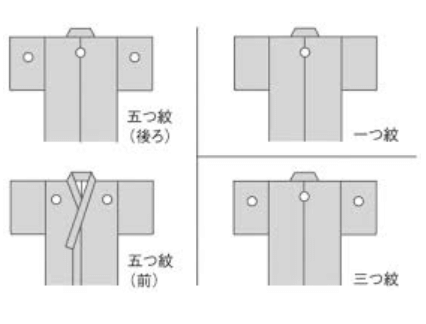

紋の数にも決まりがあります。

紋の数は、

- 染め抜き日向一つ紋で『準礼装』

- 紋なしでも『略礼装』

にあたいします。

最近の訪問着は使用用途を幅広くするために、紋なしで仕立てる人が多く見られますね。

その為、よほどの格式のある席でない限り

紋を付けずに訪問着を着ていてもそれほど問題は無いと言われています。

ですが、着ていく先の状況や地域性などで

紋を必要とする場合としない場合も変わってきますので

「紋の有り無し、どちらの着物を着て良いのか?」

わからない場合はその場に出席される人や主催の方に聞くのが良いですね。

近年までの訪問着は、改まった席でのお召し物と言う「定義」でしたが

次に紹介する時代背景から「誰が」「いつ」「何の為に」を見ていくと、そのような「定義」自体が、実に意図的で流動的なものだとわかります。

時代の流れとともに、人久が認識している「決まり」や「常識」等も変わりゆき

新たな「定義」が生まれています。

訪問着の歴史

「訪問着」という着物の種類が出来たのは大正時代になってからの事。

着物の長い歴史から見ると意外に最近できた着物の種類になりますね。

明治維新により異国との交流が盛んになり

異国文化である「洋服」が日本にも広がり始めた頃でした。

初めは皇室や政府の正装が「和服から洋服」になり

軍人や駅員、郵便局員など公的機関の制服も

次々に洋服になって行きました。

明治十一年(1878年)には

「束帯などの和装は祭服とし、洋装を正装とする」

という法律までできました。

それを受けて、先に洋服を制服としていた職業の人々の姿は

やがて一般庶民の憧れとなっていきます。

それまでの衣服である「和服」の中に「洋服」が加わった、和洋折衷の衣服文化の始まりですね。

(明治53年(1920年)の平安女学院のセーラー服)

ですが、この先に一般庶民まで洋服が浸透しだす事に

危機感を感じた着物業界では

何とか着物離れを食い止めるために必死でした。

その対策として、呉服屋などが「訪問着」という格を付けた着物の種類を作り販促にのり出しました。

洋服の、”準礼装”や”略礼装”という格文化が

洋服文化と共に日本にも浸透し

それまで正装か普段着しか無い和服にも、”準礼装”、”略礼装”という立ち位置の「訪問着」を作ったのが始まりです。

消費者である一般庶民は

準礼装や、略礼装のドレスコーデが必要な場面では「訪問着」を着なければならないという認識になり

結婚式や式典の為だけにわざわざ訪問着を購入しなければならなくなりました。

しかし現代は

「わざわざ買わなければならない」

という意識が余計に着物離れを進めている事に気いた呉服業界は次の対策を考えます。

今までは

「結婚式やパーティーなど格式があるときしか着れない」

という定義付けの販促していた訪問着を

最近は紋の数を減らして使用用途を広げる事によって

「訪問着はいつ着てもよい」

という定義に変えつつあります。

そのため現代の訪問着の「紋」や「定義」についても色々な考え方があります。

着物に決まりや、ルールに関しては下の記事を読む事によって

簡単に、自分なりのとらえ方ができるようになります。

訪問着はいつ着るの?

訪問着に限らずどんな着物もどこに着ていくかを考える時

洋服と同じで訪問先のドレスコード(普段着で良いのか?礼装が良いのか?中間ぐらいで良いのか?)に従って考えます。

“準礼装”の訪問着を着たければ、訪問先のドレスコードが”準礼装”の場所に着ていけます。

“略礼装”の訪問着を着たければ、訪問先のドレスコードが”略礼装”の場所に着ていけるという事ですね。

「”準礼装”や”略礼装”とは何?」

という事ですが、訪問着は紋の数によって格(準礼装や略礼装)が決まります。

- 紋の数が3つの三つ紋なら”準礼装”

- 紋の数が1つの一つ紋なら”略礼装”

になります。

準礼装の訪問着が着ていける場所

“準礼装”として訪問着を着るなら、結婚式や、入学式にお茶会などに着ていけます。

その様な改まった式典に訪問着を着ていくと、その場の格も雰囲気も一気に上がるのでおすすめです。

略礼装の訪問着が着ていける場所

“略礼装”として訪問着を着るなら、お宮参りや七五三、身内の行事ごとや、ちょっとしたパーティーなどにも着ていけます。

身内でのお祝いごとや、通過儀礼(つうかぎれい)などの付き添い役の母親などにピッタリですね。

最近は紋を入れずに訪問着を仕立てる人も多く、より軽装で街着のおしゃれ着として着て行く場合もあります。